Liberi di Scegliere

- Se dovessi individuare un aggettivo in grado di definire l’opera di Giovanni Fornero nel volume qui in commento, indubbiamente sceglierei l’attributo coraggiosa. Ciò perché questa, nella sua articolazione, si presenta come un percorso in cui il filosofo interroga la scienza giuridica, ci interagisce e cerca di instaurarvi un dialogo, attraverso un’analisi profonda e capillare.

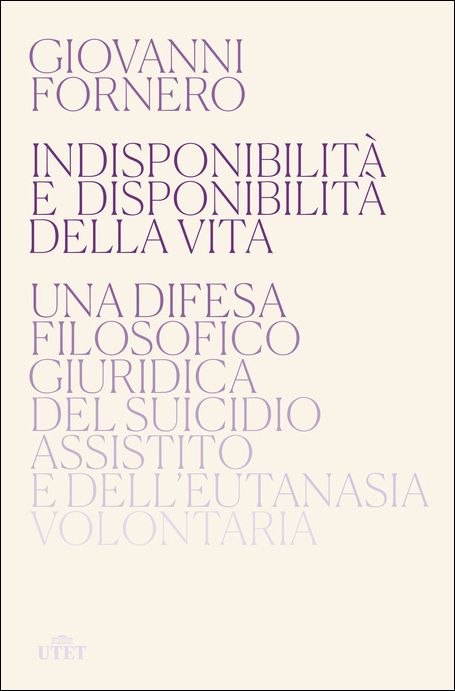

È evidente, sin dal titolo, che il fine del percorso argomentativo proposto è una difesa della “disponibilità della vita”, che porta con sé il – non celato – sostegno alla necessità di un intervento normativo volto ad aprire le porte all’eutanasia e al suicidio medicalmente assistito, ma ciò – e qui il merito è grande – avviene, appunto, per il tramite di una conversazione costante con Autori (sia di formazione giuridica che filosofica) che propongono letture e posizioni anche antitetiche rispetto a quella sostenuta. Una “conversazione”, appunto, nel senso etimologico del termine conversari, letteralmente “trovarsi insieme”: e questa dimensione di confronto, che non può che ricordarci il Simposio di platonica memoria, si traduce in circa ottocento pagine di volume, che non fanno sentire al lettore il peso della loro “mole”, perché lo rendono “attore” del confronto che in esse si descrive e non “spettatore”. C’è un altro aspetto, poi, che, da giurista, non posso che apprezzare: la ricerca delle origini e della storia di un fenomeno di cui ci si appresta a proporre una regolamentazione, che muove dalla consapevolezza delle molteplici sfaccettature che caratterizzano gli ambiti dell’agire umano e del suo interagire con l’altro da sé.

Trovo questa premessa, oltre che dovuta, indispensabile al fine di comprendere il taglio della presente recensione dell’opera, sì da cercare di mantenere viva anche in questa sede quella dimensione di dialogo che pervade l’intero lavoro dell’Autore e della quale, nei tempi della deriva della comunicazione “per slogan” che ci troviamo a vivere, si sente, come non mai, la necessità. “Anche e soprattutto”, quando l’oggetto della discussione concerne l’uomo, la sua libertà e la sua autodeterminazione.

- Il fil rouge sul quale l’opera è edificata è la contrapposizione tra disponibilità della vita e indisponibilità della vita: l’Autore non sceglie, quindi, di ripartire le posizioni passate in rassegna attraverso la tradizionale bipartizione in laiche e cattoliche [si vedano, sul punto, le considerazioni di F. Giunta, Dal dovere di restare al diritto di andarsene. A proposito di un recente studio di Giovanni Fornero, in «disCrimen», 7 agosto 2020, p. 3]. Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto consente, fin dalle prime pagine del volume, di porre in evidenza che a sostegno della tesi della indisponibilità della vita vi sono esponenti che appartengono anche al filone di pensiero c.d. laico. Della ricostruzione proposta da Fornero si condivide l’intento di argomentare al fine di elidere la contrapposizione a priori tra le scelte dell’uomo sulla propria vita e quelle che hanno ad oggetto la propria morte (anche, se, si veda infra §5(a), non contrapporre si ritiene non voglia necessariamente dire renderle oggetto della medesima disciplina). Il diritto di vivere come diritto di libertà (cfr. da ultimo, le considerazioni ricognitive e conclusive nel Capitolo finale, pp. 758 sgg.), infatti, nell’elaborazione concettuale dell’Autore si declina come un diritto dalla doppia dimensione, positiva e negativa: oggetto di quel diritto è la vita del singolo, comprensiva di ogni sua fase, quindi anche di quella finale (la morte, appunto). Parafrasando Abbagnano, dunque, è evidenziato come non possa esservi – per definizione – una libertà senza che ad essa corrisponda una possibilità di scegliere («libertà significa scelta e scelta significa possibilità») e che la possibilità di scelta si può declinare in termini positivi (possibilità-che-sì) o negativi (possibilità-che-non) (p. 348). Da ciò consegue, che, poiché il diritto di vivere ha una “struttura di libertà”, esso consta tanto del diritto di vivere quanto del diritto di non vivere. Citando Fornero, «si può fondatamente ritenere che il diritto alla vita sia, nello stesso tempo, un diritto sulla propria vita ossia un diritto che, lungi dall’escludere una disponibilità dell’individuo sulla propria vita – e quindi del diritto di morire – strutturalmente lo implica» (p. 347).

- Ciò detto, l’impostazione dell’Autore è quella di abbandonare il paradigma della liceità del suicidio – che può dirsi maggioritario nella penalistica italiana – e sposare quello del diritto al suicidio (o, meglio, del diritto di morire), come (diritto di) libertà [cfr., uscendo dall’ambito dei commenti della dottrina italiana, in senso adesivo rispetto alla prospettiva sostenuta da Fornero, le considerazioni tanto di G. Corbellini, Decidere di morire è un nostro diritto, in «Il Sole 24 Ore», 6 settembre 2020, quanto di M. Cappato, Scelte esistenzialmente drammatiche. Rispettare tutte le idee di vita e di libertà, in «L’Indice dei libri del mese», 7-8/2020, p. 5]. Dunque, il suicidio non è considerato come una libertà di fatto, rientrante nell’area del lecito, ossia in quell’ambito dove ricadono le scelte individuali – che non hanno conseguenze su terzi – rispetto alle quali l’ordinamento resta “neutrale”, ma eletto al grado di diritto. In tale prospettiva, ad avviso di Fornero, la non appartenenza alla categoria dei diritti sociali, ma, appunto, a quella dei diritti civili, consente di uscire dallo schema dal “diritto-dovere” (o diritto-obbligo, cfr. 764 ss.); poiché, infatti, il rapporto tra la libertà del soggetto che chiede di essere aiutato a morire e del medico “esecutore” non sarebbe di natura “prestazionale” ma un incontro delle rispettive libertà, di “chiedere”, da un lato, di “accettare” (offrendosi di) o meno, dall’altro. Nel dibattito attuale quando si parla di eutanasia e di aiuto al suicidio ci si riferisce a forme di agevolazione medica (quindi oggetto di una specifica procedura) alla realizzazione dell’altrui proposito di morire. Si ritiene comunque opportuno riportare, anche in questa sede, la specificazione effettuata dall’Autore, in quanto atta ad evitare possibili equivoci in merito all’oggetto della trattazione: «nel panorama giuridico attuale questo discorso non comporta la depenalizzazione di ogni forma di suicidio per mano altrui, ossia, codicisticamente parlando, la depenalizzazione di ogni forma di omicidio del consenziente» – incriminato, nel codice vigente all’art. 579 c.p. – dunque non ci si riferisce, evidentemente, alle «forme di omicidio del consenziente compiute in circostanze estranee alla morte medicalmente assistita e motivate da ragioni economiche, sentimentali o di altra natura» (pp. 594 sgg.).

L’impostazione proposta da Fornero ricorda, come è stato osservato da autorevole dottrina [G. Fiandaca, Le questioni di fine-vita tra filosofia e diritto, in «Notizie di Politeia», XXXVI, 140, 2020, pp. 126 sgg.] e peraltro ribadito di recente dallo stesso Autore [G. Fornero, Disponibilità della vita e diritto, in «Notizie di Politeia», XXXVI, 140, 2020, pp. 146 sgg.], la linea che, dopo la pubblicazione dell’opera in commento, è stata sposata nella pronuncia della Corte costituzionale tedesca del 26 febbraio 2020, in cui, attraverso un articolato ragionamento che si muove sul binario del parallelismo tra dignità e autodeterminazione, si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 217 StGB (la disposizione con cui, nel 2015, era stato introdotto in Germania il reato di agevolazione commerciale del suicidio), affermando appunto che vi è un diritto al suicidio [cfr. F. Lazzeri, La Corte costituzionale tedesca dichiara illegittimo il divieto penale di aiuto al suicidio prestato in forma “commerciale”, in «Sistemapenale.it», 28 febbraio 2020].

Suscita, quindi, interesse la via della libertà come prospettiva in cui inquadrare la ratio su cui articolare un intervento legislativo in materia di fine vita, e, certamente, la si ritiene assai preferibile alla via della dignità, un argomento che spesso ricorre, ma che, considerata la fumosità dei confini del concetto di «dignità c.d. soggettiva», si risolve per l’essere un Giano bifronte, un’arma a “doppio taglio”, che può essere invocata parimenti contro e a favore di un intervento legislativo volto a regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Un intervento del legislatore, ad avviso di chi scrive, infatti, pare essere (ancora) un passo inevitabile, nonostante la pronuncia della Consulta relativa al caso Cappato, la n. 242 del 2019 (a cui, peraltro, l’Autore dedica un’attenta e dettagliata analisi, pp. 693 sgg.), in cui è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell’art. 580 c.p. (“Istigazione o aiuto al suicidio”). In ciò si condividono pienamente le conclusioni di Fornero (704 sgg.) che all’esito di una equilibrata esegesi della citata sentenza, dove ne evidenzia i pro e i contro, la considera un «punto di partenza» (p. 752).

- La menzionata articolazione del diritto di vivere come libertà ha suscitato in chi scrive una riflessione ad ampio respiro, oltre che un vivido interesse. La “corporeità” del singolo – da intendersi come la dimensione empirica che ciascuno ha, in quanto “esistente” – è il mezzo con cui l’individuo, dal momento della nascita, prende contatto con l’esterno, il mondo, l’altro da sé. È la libertà “di vivere con se stessi” che fa sì che l’individuo ponga in essere delle scelte, interagisca e segni con le sue decisioni – anche irrimediabilmente – il destino delle vicende e delle esperienze che “cambieranno” quel corpo, talvolta rendendolo un indiscusso protagonista e talaltra un silente spettatore. Questa libertà sul sé, come libertà di (come) vivere, è il fondamento dell’insieme delle scelte esistenziali del singolo, si pensi alle decisioni sulla propria sessualità o a quelle che concernono la propria vita riproduttiva: entrambi ambiti nei quali vi è una “latente ritrosia da parte del diritto” a riconoscerli come tali (ossia come forme di manifestazione di libertà tout court). Impossibile non pensare all’interruzione volontaria di gravidanza e alla tendenziale difficoltà a definirla nei termini di una libertà della donna, che non solo si è manifestata nella scelta operata a monte all’interno della l. 22 maggio 1978, n. 194 (dove non si definisce l’aborto nei termini di un diritto di libertà), ma anche nei risvolti applicativi della disciplina.

Ogni pretesa di limitare dall’esterno o di interferire con questa libertà di scegliere, di autodeterminarsi nel vivere, non può che leggersi, alla luce della premessa dell’Autore, come un ingresso abusivo nella sfera dell’“io”, che ha – deve avere – in un ordinamento laico il diritto di pensarsi libero di cambiarsi, modificarsi, curarsi, amarsi, ma anche di ammalarsi, odiarsi e – all’estremo – interrompere il contatto che ha con il resto del mondo, appunto con il più drastico dei gesti: il suicidio.

- Vi sono, tuttavia, alcuni spunti di riflessione che l’impostazione suggerita con riferimento al fine vita ha suscitato in chi scrive; aspetti che non si ritengono in sé “automaticamente” risolti dalla lettura del diritto al suicidio come diritto di libertà (lett. di poter decidere attorno alla propria morte), rispettivamente: (a) l’“onnicomprensività” del diritto a morire come diritto di libertà (in cui – nella prospettiva proposta – viene fatta rientrare anche l’interruzione dei trattamenti sanitari salvavita); (b) l’eguaglianza sostanziale (art. 3, 2° comma, Cost.), il difficile contesto italiano e l’altra accezione del principio di solidarietà: ovvero le ragioni sottese a quel paternalismo moderato che emerge tra le righe della pronuncia della Consulta; (c) la necessità che – come è stato ampiamente osservato da autorevoli voci della scienza penale – perché vi sia libertà la scelta deve essere libera e la (reale) difficoltà di accertare la volontà del paziente che chiede di morire. Prima di passare in rassegna i singoli aspetti appena annoverati, si ritiene opportuno, per chiarezza metodologica, ribadire che si tratta di osservazioni che non sono foriere di una contrarietà ad un intervento normativo volto a regolamentare l’agevolazione medica a morire, ma di considerazioni che – vista la complessità del fenomeno che dovrà essere regolamentato – si ritiene debbano accompagnare la riflessione sul punto e anche, in una prospettiva de jure condendo, le scelte aventi ad oggetto una regolamentazione in materia.

(a) L’impostazione adottata dall’Autore è quella di considerare come species di un unico genus eutanasia (volontaria/consensuale) e suicidio medicalmente assistito, non rilevando la necessità di creare una netta distinzione tra le due condotte a cui le predette espressioni fanno riferimento (pp. 539 sgg.); ma non solo, ad avviso di Fornero (pp. 550 sgg.) nel diritto-libertà di morire (o meglio di non vivere) rientrerebbero anche l’interruzione dei trattamenti sanitari salvavita e l’accesso alla terapia del dolore, ad oggi, oggetto della disciplina della l. 22 dicembre 2017, n. 219 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»), ove si riconosce «ad ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza […] nel contesto della “relazione di cura e di fiducia” – la c.d. alleanza terapeutica, la cui promozione e valorizzazione costituisce la ratio dell’intera legge – tra paziente e medico» [C. Cost., sent. 242/2019, Considerato in diritto, § 2.3 con riferimento all’ art. 1, 5° comma, l. 219/2017], ed è questa seconda “operazione di accorpamento” a suscitare perplessità in chi scrive.

La ratio dell’assimilazione operata dall’Autore non dista da quella che la Consulta nell’ordinanza n. 207 del 2018 aveva effettuato tra le righe [cfr. oltre all’ordinanza, il commento di L. Risicato, L’incostituzionalità “differita” dell’aiuto al suicidio nell’era della laicità bipolare. Riflessioni a margine del caso Cappato, in «disCrimen», 11 marzo 2019, spec. p. 15.], prospettando la possibilità che la legge n. 219 del 2017 fosse l’eventuale sede in cui inserire la regolamentazione dell’aiuto medico a morire; un’impostazione che – condivisibilmente, si osserva – la stessa Corte costituzionale ha poi rigettato nella sentenza n. 242 del 2019, già citata [si veda, sul punto l’intervento di S. Canestrari nel forum «Il fine vita e il legislatore pensante. 1. Il punto di vista dei penalisti» su «Giustiziainsieme.it», del 26 febbraio 2021].

Ebbene il confine, non meramente lessicale, ma dalla specifica portata giuridica, che vi è tra una richiesta di aiuto a morire e l’esercizio del proprio diritto di rinuncia/rifiuto di trattamenti sanitari (anche salvavita) deriva da aspetti tanto costituzionali quanto “empirici”.

Nell’ottica dei principi costituzionali, mentre – come si è già più volte ribadito – l’aiuto a morire (o meglio, il chiedere di essere aiutati a morire) non può che essere visto come ad appannaggio del diritto di autodeterminazione – quale libertà di scegliere come vivere tutte le fasi della propria esistenza – il rifiuto/rinuncia a determinati trattamenti (con specifico riferimento, qui, a quelli life saving) trova il suo fondamento, nelle stesse disposizioni costituzionali che stanno alla base del consenso informato, quindi gli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione; diversamente la Costituzione non definisce, altrettanto esplicitamente, le coordinate in cui inserire, seguendo la prospettiva di Fornero, il diritto-libertà di suicidio. Mutatis mutandis serve un percorso esegetico – se pur possibile – per rinvenire la matrice costituzionale del primo e, in ogni caso, la sua natura è diversa da quella del diritto a rifiutare le cure, in quanto, indubbiamente, non lo si potrebbe ricondurre al secondo comma dell’art. 32 Cost.

Dal punto di vista empirico, poi, deve evidenziarsi che se si volesse traslare all’interno della “doppia declinazione” del diritto di vivere come libertà, positiva e negativa, del singolo il diritto di rifiutare/rinunciare un trattamento sanitario (salvavita) – come, più in generale, l’intera disciplina contenuta nella c.d. legge sul consenso informato – dovrebbe rientrare non nella dimensione negativa (diritto a non vivere) ma in quella positiva (poiché è una scelta sul come vivere una determinata condizione). Esemplificando: rifiutare un trattamento sanitario salvavita (pensiamo ad esempio alla nutrizione artificiale) e accedere alla c.d. terapia del dolore, significa definire come vivere una determinata fase esistenziale. Infatti, affermando il proprio diritto all’habeas corpus, si dispone che la detta fase conclusiva della malattia sia vissuta senza l’apporto di un intervento artificiale, lasciandone, dunque, libero il decorso – “naturale” – con il solo ricorso a quelle terapie che servono a non provare dolore. Il lasso temporale intercorrente tra la cessazione, nell’esempio, della nutrizione forzata e lo spegnimento della vita è indicativo di quanto appena sostenuto. La dilazione nel tempo di questo periodo è variabile; ciò dimostra che l’oggetto della decisione non è il cessare di vivere ma il domandare di vivere la fase finale (che però non vuol dire “solo” la fine) della propria vita in un modo (non ostacolando il naturale decorso della patologia e senza soffrire) piuttosto che in un altro (attraverso l’apporto di trattamenti sanitari salvavita).

Come è stato evidenziato da autorevole dottrina [v. S. Canestrari, La legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in «Legislazione penale», 19 dicembre 2018, p. 11, nt. 20; un pensiero condiviso anche da un chiaro giurista di area cattolica, L. Eusebi, Decisioni sui trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono la l. 219/2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di remissione della Corte Costituzionale dell’art. 580 c.p., in «Riv. it. med. leg.», 2/2018, p. 420], la legge 219 è stata apprezzata per la sua portata “benefica” di legge salvavita, in quanto foriera di una disciplina che rafforza il rapporto di fiducia che intercorre tra il medico e il paziente e garantisce, per quest’ultimo, il perdurare della possibilità di scegliere di interrompere un determinato trattamento, che ha come corollario anche quella, in concreto, di intraprendere un percorso di cura nella consapevolezza che la propria volontà rimarrà sempre il fondamento dello stesso (dunque di non rifiutarlo “a monte” per paura di non poterne più uscire). Il paziente può sempre cambiare idea o definire preventivamente (nelle disposizioni anticipate di trattamento, c.d. DAT) le condizioni in cui interrompere lo stesso. La tutela oggetto della l. 219/2017 va quindi oltre al confine dell’autodeterminazione, in quanto concerne il diritto all’habeas corpus della persona, che si declina, qui, nei termini dell’assoluta prerogativa di ciascuno a non essere sottoposto a cure o trattamenti medici contrari alla propria volontà. A ciò si deve aggiungere che l’interruzione di un trattamento e l’accesso alla sedazione palliativa profonda e continua nell’imminenza della morte (ex art. 2, l. 219/2017 e, anche, l. 15 marzo 2010, n. 38 «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore») non comporta la morte del soggetto, anzi, talvolta, si tratta di una terapia che prolunga la vita del paziente, limitandosi ad alleviarne la sofferenza [cfr. CNB, Sedazione palliativa profonda e continua nell’imminenza della morte, 29 gennaio 2016 e, in dottrina, S. Canestrari, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, in «Diritto penale contemporaneo», 14 marzo 2019, pp. 6 sgg.].

Si manifestano, dunque, perplessità riguardo alla scelta di inserire nello stesso genere la richiesta di interruzione di un trattamento salvavita (e al successivo accesso alla terapia del dolore) e quella di essere aiutati a morire: poiché, se, nel primo caso, si domanda di terminare una cura (giudicata, quindi, una forma di accanimento) e di vivere le fasi finali della propria vita senza dolore, ma comunque nell’ottica di continuare a viverle, nel secondo si chiede di terminare la propria esistenza hic et nunc. Il fatto che il rifiuto di un trattamento sia una scelta “esistenziale” e che lo sia anche quella di chiedere l’agevolazione medica a morire non significa che l’oggetto delle due ipotesi, accomunate dal fatto che si riferiscono entrambe alla vita del singolo, sia il medesimo. Un confine netto, peraltro, che si traduce, a livello legislativo, nella necessità di regolamentare diversamente i casi di rifiuto/rinuncia ai trattamenti sanitari (appunto, già oggetto di una disciplina ad hoc) e quelli di aiuto medico a morire (per ora – fino a quando il legislatore non interverrà in materia – non punibili nelle “nelle strette maglie” dei quattro requisiti postulati dalla Consulta).

(b) L’Autore, definendo il vulnus della questione nei termini della concezione della disponibilità e indisponibilità della vita, ponendosi a sostegno della prima, traduce la sua posizione – coerentemente – come a sostegno di una visione antipaternalistica, dedicando peraltro un’analisi approfondita alla ratio storica delle disposizioni di cui agli artt. 579 (“Omicidio del consenziente”) e 580 (“Istigazione o aiuto al suicidio”) c.p. (pp. 254 sgg.; 582 sgg.), ossia delle due norme in virtù delle quali ad oggi, nel nostro ordinamento, assumono rilevanza penale le condotte di eutanasia (art. 579 c.p.) e di aiuto al suicidio (art. 580 c.p., salvo quanto, dopo la sentenza n. 242 del 2019, ricade nell’area della non punibilità ivi delimitata dai giudici costituzionali).

Non può che condividersi il rigetto di qualsivoglia visione ispirata da un paternalismo radicale, che vede la vita del singolo come “mezzo” a servizio dello Stato, logica che pervade un codice penale, come il nostro, nato sotto un regime autoritario e riaffiora in talune delle sue disposizioni (e, si potrebbe osservare, continua ad emergere nel regime sanzionatorio dell’art. 580 c.p., decisamente rigoroso e sproporzionato nell’equiparazione che opera tra condotta di istigazione al suicidio e quella di “mera” agevolazione); tuttavia, una peculiare attenzione deve riservarsi all’operazione effettuata dalla Corte costituzionale, proprio nella pronuncia n. 242 del 2019, dove, nel rilevare la parziale declaratoria di incostituzionalità della disposizione codicistica appena richiamata con la formula «nella parte in cui», ha rinvenuto la compatibilità tra la ratio dell’incriminazione generale dell’aiuto/istigazione al suicidio e l’assetto dei principi e dei valori costituzionali (primo tra tutti, il personalismo).

In particolare, si cita il passaggio dell’ordinanza 207/2018 (ripreso, sostanzialmente, anche nella menzionata sentenza dell’anno successivo): «L’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere» [C. Cost., ord. 207/2018, Considerato in diritto, § 6 e sent. 242/2019, Considerato in diritto, § 2.2]. Si è parlato, a proposito, di paternalismo moderato o soft-paternalism.

Ed è qui che emerge un profilo forse non del tutto risolto dall’appello alla via della libertà, che non per questo deve essere abbandonata, ma – forse – integrata. L’anima della Carta costituzionale è costituita dalla assoluta centralità della persona come singolo, come individuo a sé o, appunto, in qualsivoglia formazione sociale (art. 2 Cost.), che si traduce in quell’impostazione personalista della Costituzione, invocata dall’Autore (p. 769); non in antitesi, ma perfettamente in linea con questa linfa vitale su cui si articola l’assetto dei principi costituzionali, vi è quella che potremmo chiamare la “dimensione solidaristica”, la quale, in realtà, ritorna anche nel ragionamento di Fornero allorquando la pone ad augello del diritto a chiedere ad altri (al medico) di essere aiutati a morire (ibidem): poiché, di fatto, è innegabile che nei casi di eutanasia volontaria e/o suicidio medicalmente assistito la presenza di un’azione altrui sia un apporto esecutivo indefettibile. Tuttavia, posto che l’appello alla “solidarietà” debba tenersi – non guasta ribadirlo – chiaramente distinto da un’idea di “collettivizzare” l’esistenza del singolo come se fosse “un bene di Stato”, poiché sarebbe un’accezione totalmente antitetica rispetto ai valori ed ai principi di un ordinamento liberale e democratico, si osserva che la solidarietà desumibile dal testo costituzionale sia traducibile non solamente nel coadiuvare gli altri nell’autodeterminarsi (l’accezione invocata dall’Autore), ma anche nel dovere di intervenire a tutela degli individui a fronte di condotte autolesive che non sono sorrette da una loro scelta libera e consapevole o di casi in cui vi è un dubbio sul fatto che la decisione assunta sia effettivamente tale [cfr. le considerazioni di M. Romano, Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della Corte costituzionale), in «Sistemapenale.it», 8 gennaio 2020, pp. 4 sgg.]. Questa ingerenza nella libertà dei singoli è il fondamento delle disposizioni che invocano i doveri di protezione, di garanzia e giustifica la sopravvivenza di quelle dove si criminalizza la partecipazione di un terzo all’esecuzione di una volontà autolesiva (come nel caso dell’art. 580 c.p. laddove si riferisce anche all’agevolazione) e, sopravvive, nel paternalismo soft che ha trovato spazio nell’orientamento della Consulta.

Il rilievo per cui una decisione “alla tedesca” sarebbe difficilmente prospettabile nel quadro dei principi vigenti nell’ordinamento nostrano si ritiene, pertanto, non meramente tautologico. A fronte di un soggetto debole, vulnerabile, ciò che dice la Corte è che è primario cercare di assistere, di curare e di prospettare alternative: tale asserzione, dunque, ad avviso di chi scrive, non dev’essere intesa come un rifiuto assoluto ad ammettere scelte sul come morire, ma nel riconoscere che, vista la drasticità delle conseguenze di una richiesta di morte, è necessario che si prevenga qualsiasi forma di abuso o di strumentalizzazione delle decisioni in tal senso, che, spesso, avvengono in contesti di drammatica solitudine e sono il frutto di un insieme di fattori “umani” che possono viziare, alla radice, la richiesta di essere aiutati a smettere di vivere.

Per evitare possibili fraintendimenti, evidenzio, espressamente, che la mia considerazione non è mero richiamo al pendio scivoloso (approfondito dettagliatamente nell’opera in esame, pp. 499 sgg.), né tantomeno un’adesione ad una qualche corrente di pensiero che considera la vita un bene indisponibile, ma, piuttosto, una presa di coscienza del fatto che per aprire le porte a forme di agevolazione al suicidio e/o di eutanasia consensuale è necessario ricordare a noi stessi che c’è una dimensione sociale, che ci appartiene in quanto membri della collettività, la quale porta con sé il dovere di assistere e tutelare gli altri quando questi non sono in grado di provvedere a loro stessi in modo autonomo. Spaventa, non si nega, il contesto italiano. Troppo disomogeneo anche per quanto riguarda l’accesso a trattamenti e terapie che dovrebbero rientrare nel diritto alla salute tout court di ciascuno: impossibile non pensare alla diffusione “a macchia di leopardo” dell’accesso alle cure palliative, che, come noto, sono prodromiche del diritto a morire senza soffrire, che dovrebbe spettare ed essere garantito a chiunque, senza essere ostacolato dal fatto di trovarsi in una regione piuttosto che in un’altra [si veda il Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», curato dal Ministero della Salute, liberamente accessibile e consultabile online su www.salute.it, in particolare pp. 5 sgg.].

Posto che, parafrasando l’Autore, l’abuso non esclude l’uso e che non si può ritenere che la diffusione delle cure palliative sia un aut-aut che comporterebbe in toto l’eliminazione di ogni richiesta eutanasica (pp. 480 ss.), né che in presenza della possibilità di accedere ad entrambe (come ad oggi non è possibile nel nostro ordinamento) si dovrebbe prediligere senza esitazione l’una all’altra superando arbitrariamente la volontà del paziente; occorre, tuttavia, comunque domandarsi, a monte, se l’attuale quadro di disomogeneità sia o non sia un ostacolo. Alla detta domanda, si è portati a rispondere “guardando al presente” in modo positivo nella speranza, volgendo lo sguardo “al futuro”, di poter rispondere presto in modo negativo: il superamento dell’attuale situazione si ritiene un tassello necessario da completare prima di aprire le porte ad una legalizzazione di forme di aiuto medico al suicidio e di eutanasia consensuale, al di fuori dei casi già ad oggi non punibili ai sensi della decisione della Consulta. È la stessa Corte che, quando definisce quelle che si sono chiamate le strette maglie della non punibilità per il delitto di cui all’art. 580 c.p., invoca dal punto di vista procedurale la l. 219/2017 e, per quello che interessa in questa sede, è centrale il passaggio in cui si afferma il fatto che il medico deve prospettare le alternative; si vuole sottolineare, dunque, che, prima di intervenire con una regola generale e dalla portata estensiva, sarebbe, forse, opportuno, assicurarsi che queste “alternative” ci siano per tutti, indipendentemente dai mezzi personali o, appunto, dal trovarsi in un luogo piuttosto che in un altro. Ciò che si vuole dire è che una scelta senza alternative potrebbe dirsi difficilmente una scelta libera: ebbene, è in tale prospettiva che si ritiene preliminare la necessità di garantire in modo omogeneo, sia a livello “orizzontale” che “verticale”, la diffusione sul territorio nazionale della possibilità di accesso alle cure palliative.

Il c.d. caso Cappato, come noto, ruota attorno alla vicenda di Fabiano Antoniani (DJ Fabo), che è emblematica anche per la costanza nel cercare di vivere che ha accompagnato la storia del suo protagonista per anni, il quale ha provato in tutti i modi di uscire dalla sua malattia, di trovare una terapia, per poi giungere al doversi rassegnare alla drammatica e inevitabile prospettiva di arrendersi a convivere con un corpo-prigione e, dunque, di non poter far altro che chiedere di esserne liberato definitivamente, con una morte senza attesa; si concorda, perciò, anche con coloro che hanno asserito la difficoltà nel definire a monte suicidaria la scelta di DJ Fabo [cfr. S. Canestrari, I tormenti del corpo, cit., 15 sgg.]. Ma “non tutti i casi sono Antoniani”, non tutte le possibili richieste di agevolazione al suicidio rientrerebbero nelle “strette maglie” definite dalla Corte, anzi, ragionevolmente, ne fuoriuscirebbero [G. Fiandaca, Intorno al bilanciamento in ambito penale, tra legislazione e giurisdizione, in «disCrimen», 7 dicembre 2020, pp. 13 ss.]. Si ritiene, quindi, necessario domandarsi se, ad oggi, siamo veramente in grado di far sì che la richiesta di “morire” sia trasversalmente una scelta sì estrema ma liberamente voluta (come lo è stata per Fabiano Antoniani) e non rischi, al contrario, di connotarsi come una decisione “etero-imposta” perché manca la possibilità – concreta, non normativa – di percorrere o di “prospettarsi di poter percorrere” una via diversa. Un “tassello”, questo, la cui risoluzione risulta essere indispensabile proprio per pervenire a una piena attuazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, 2° comma, Cost.): il fine è quello evitare il paradosso per cui una legge, appunto, volta a consentire la libera autodeterminazione di ciascuno nella morte, aprendo le porte alla morte medicalmente assistita – che troverebbe, quindi, la sua ragion d’essere proprio dalla menzionata disposizione costituzionale, in combinato disposto con il successivo art. 13 – non si traduca, in concreto, in un mezzo che si fa portatore di diseguaglianza.

(c) Mi soffermo su un passaggio di Fornero, che trova, peraltro, la mia piena adesione, in cui definisce in modo chiaro la differenza tra eutanasia consensuale (quella, appunto, rispetto alla quale si propone una legalizzazione) e l’eutanasia non consensuale (necessariamente oggetto di un perentorio divieto): «la beneficienza non è l’aspetto determinante e primario dell’eutanasia volontaria, in quanto quest’ultima, per sua stessa definizione, implica, come elemento costitutivo di fondo, la richiesta del paziente e quindi il principio del rispetto delle sue scelte di fondo (in breve, del principio di autonomia)» (p. 510).

Si apre, tuttavia, a questo punto una doverosa digressione sulla complessità dell’accertamento della lucidità e della stabilità della volontà suicidaria che, perché possa valere alla stregua di una manifestazione della libertà di autodeterminazione, deve essere, necessariamente, tale, appunto perché dev’essere liberamente formata. Ad avviso dell’Autore, le questioni che concernono la tematica dell’accertamento dell’autenticità della scelta di morire non sono diverse da quelle che si riferiscono a qualsiasi manifestazione di volontà anche, ad esempio, a quella del soggetto che rinuncia/rifiuta un trattamento sanitario (pp. 772 sgg.).

Il discorso, tuttavia, ad avviso di chi scrive, proprio per quell’invito alla cautela e all’attenzione a tutti i profili che discendono da una possibile legalizzazione del suicidio medicalmente assistito non si ritiene essere in toto e tranchant risolto e superato da una riflessione per analogia come quella proposta. Repetita iuvant, proprio perché mossi da una prospettiva nella quale si ritiene che un’apertura del nostro ordinamento alle pratiche in questione ci sarà, si ritiene doveroso che tutti i profili più problematici siano guardati con la massima attenzione e questo, senza dubbio, rientra tra gli aspetti concretamente più dilemmatici.

Un’apertura all’aiuto medico al suicidio e/o all’eutanasia porta con sé l’interrogativo sul chi possa domandare e poi accedere alle pratiche anzidette. La rosa dei soggetti “potenziali richiedenti”, infatti, è composta da una platea di individui che si trovano in condizioni estremamente diverse; vi è sì il caso – che attualmente rientra già nell’area della non punibilità – della persona che si trova (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ma vi si affianca anche quello di colui che chiede di essere aiutato a morire pur non essendo nella condizione sub (c), ossia di persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale – si pensi ad esempio al malato oncologico che non ha speranza di guarire dalla propria malattia – e, ancora, quello di un individuo che formula la predetta richiesta perché il male di vivere, come uno stato depressivo perdurante, non gli consente di ritenere la propria esistenza degna di essere vissuta. Depenalizzare o legalizzare differenziando per patologie pare difficilmente e razionalmente prospettabile, poiché si dubita che una “selezione delle patologie” a monte (vuoi nella stessa legge, oppure delegata ad una fonte secondaria) potrebbe dirsi compatibile con il principio di eguaglianza sostanziale, quindi questa poliedricità “potenziale” di situazioni in cui un paziente chiede al medico di essere aiutato a morire sembra essere una conseguenza intrinsecamente correlata ad una apertura normativa.

Nella dottrina penalistica, coloro che si sono specificatamente dedicati ad uno studio e ad un’analisi della questione, avvalendosi anche di un dialogo interdisciplinare, concludono che se nel “secondo caso”, ossia quello di una persona fisicamente malata (quindi che, richiamando i requisiti elencati dalla Consulta, è (a) affetta da una patologia irreversibile, (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili e (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli, senza (c), appunto), si può prospettare che, seppur con una certa difficoltà, un accertamento della stabilità e della lucidità della decisione sia possibile, la stessa cosa non può dirsi con riferimento ai “terzi casi” elencati, ossia quelli, richiamando l’espressione la cui paternità si deve a Stefano Canestrari, in cui la richiesta di morire sia la risultante di una condizione in cui la persona vive su se stessa non i tormenti del corpo, ma le ferite dell’anima [il riferimento è al titolo e all’analisi presente nel già citato contributo di S. Canestrari, I tormenti del corpo, cit.]. A tal proposito, vorrei chiudere la mia riflessione critica rinviando ad un recente scritto, in cui si presenta un dialogo tra psicoanalisi e diritto ed emerge come manchino, in effetti, gli strumenti che consentirebbero di “certificare” una decisione stabile e consapevole nei casi anzidetti [S. Canestrari, M.L. Caproni, Suicidio e aiuto al suicidio: diritto e psicoanalisi in dialogo, in «Diritto penale e uomo», 29 gennaio 2021].

Si conclude, dunque, rilevando che la via della libertà difesa e argomentata da Fornero è, anche ad avviso di chi scrive, la direzione in cui il discorso dovrà essere trasposto e questo indipendentemente dal fatto che si voglia finire con il riconoscere un diritto o meno; tuttavia, al contempo, preme rilevare che vi sono profili articolati, complessi, che derivano tanto dalla poliedricità delle concezioni etico-morali che animano la nostra società, dalla realtà socio-sanitaria presente nel contesto italiano, quanto dalla portata estrema e definitiva delle pratiche di assistenza medica a morire.

In una prospettiva de jure condendo – ribadendo con forza che qualsiasi sia la soluzione futura, al centro delle prerogative dell’ordinamento e della società debbano restare la prevenzione del suicidio, l’assistenza medica e psicologica ai soggetti che soffrono e che vivono la loro esistenza come un peso “insostenibile” – si è orientati a proporre l’abbandono del termine “eutanasia” (differenziandosi dunque dall’impostazione sul punto sostenuta dall’Autore), carico di significati etico-morali e di accezioni storicamente negative, ampiamente analizzate e descritte nel volume in commento (pp. 543 ss.) dove vengono raggruppate le sue “accezioni improprie”. La prospettiva “alternativa” che si sostiene, in un’ottica trasversale, si affianca a quella di coloro che vorrebbero il superamento anche in altri contesti normativi delle espressioni che presentano connotati morali, a favore di nozioni ispirate da una neutralità concettuale e di uso tecnico-scientifico, quindi anche medico; come nell’ambito della fecondazione eterologa, oggetto di una disciplina che predilige il termine procreazione rispetto a “riproduzione” o, appunto, “fecondazione” [così, L. Risicato, Laicità, legislazione e giurisdizione penale negli ultimi trent’anni, in «disCrimen», 13 gennaio 2020, p. 7].

Matilde Botto

S&F_n. 25_2021